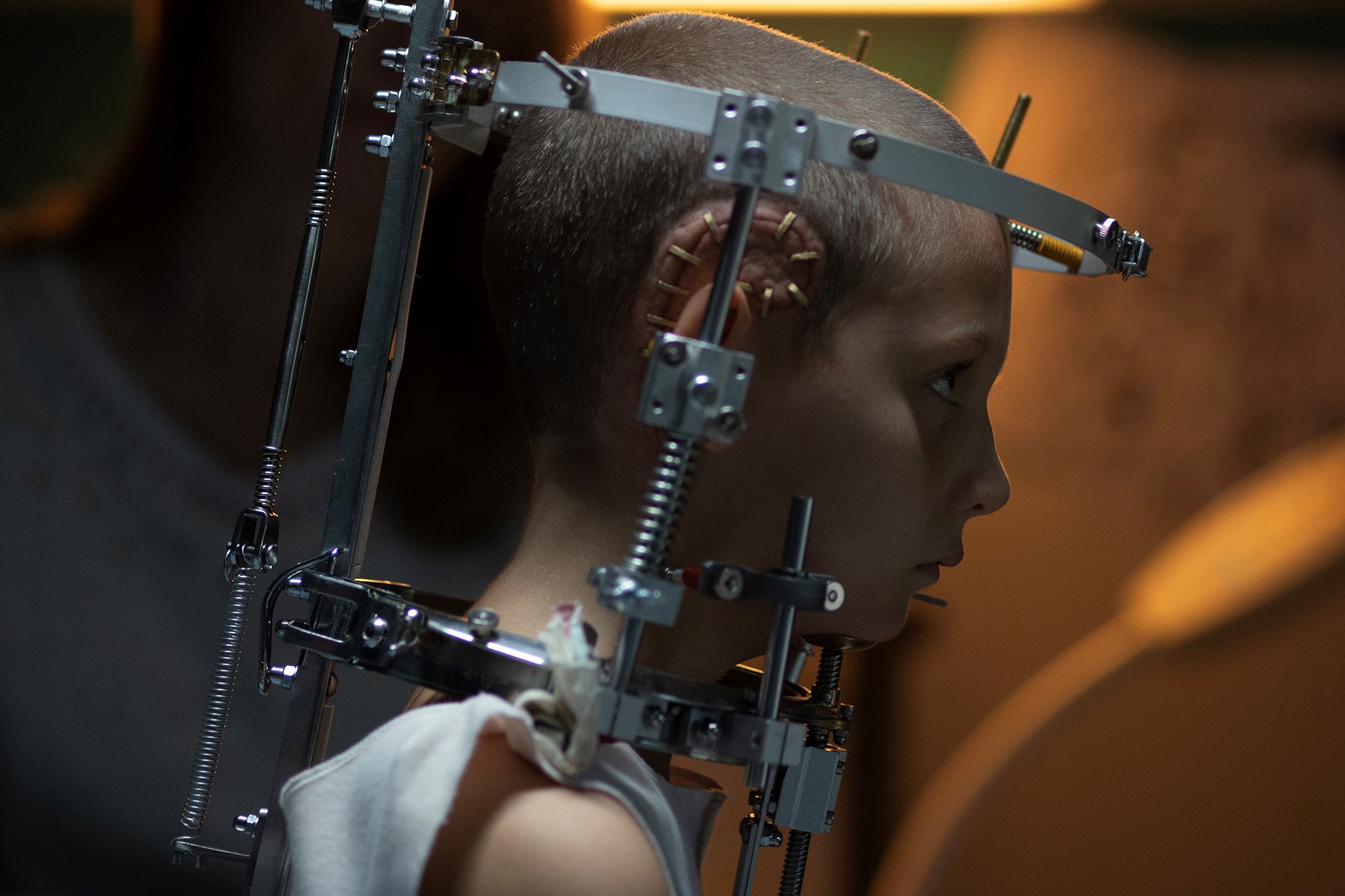

VENOM: LET THERE BE CARNAGE

Der Verleih besteht auf Spoiler-Verbot. Aber was soll man schreiben, wenn weder über die Geschichte noch über die überall gehypte Midcreditscene etwas verraten werden darf? Venoms pränormatives Interesse gilt dem Phänomen der Rache in seiner historischen und begriffsgeschichtlichen Genese, seiner ethnologisch und kulturanthropologisch fundierten Ausprägung und seinen Darstellungsformen im Bereich des Imaginären.

ODER ein Zitat aus dem Presseheft:

Venom wird erneut von Tom Hardy verkörpert. Die Regie übernahm Andy Serkis. In weiteren Hauptrollen sind Michelle Williams und Naomie Harris zu sehen. Den Bösewicht Cletus Kasady/Carnage spielt Woody Harrelson (im Woody-Harrelson-Auto-Modus / Anm. d. Red.)

Statt Kritik eine lahme Checklist:

Schauspieler – gut

Geschichte – nicht vorhanden

Effekte – okay

Der ganze Film – naja

Die gute Nachricht: Das blutleere CGI-Blutbad dauert nur 97 Minuten. In den USA hat „Venom: Let there be Carnage“ am Startwochenende 90 Millionen Dollar eingespielt. Beeindruckend. Und erstaunlich.

INFOS ZUM FILM

Originaltitel „Venom: Let there be Carnage“

USA 2021

97 min

Regie Andy Serkis

Kinostart 21. Oktober 2021

alle Bilder © Sony Pictures