Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit ist ein Film, zu dem man eine Gebrauchsanweisung lesen sollte. Da bei framerate.one der Servicegedanke an erster Stelle steht, bitteschön: Beinahe alle Dialoge werden von den zentral ins Bild gesetzten Schauspielern direkt in die Kamera gesprochen. Warum ist das so? Kameramann Benoît Delhomme wollte damit die Einstellungen wie alte Porträtgemälde aussehen lassen. Gleichzeitig sollte der Bühneneffekt des „Durchbrechens der vierten Wand“, bei dem sich der Schauspieler direkt ans Publikum wendet, derart überstrapaziert werden, dass man sich mit der Zeit daran gewöhnen und es als natürlich empfinden soll. Das gelingt jedoch nicht wirklich.

Normalsterbliche könnten sich auch fragen, warum der Film so verwackelt und hektisch hin und her gerissen aussieht. Die naheliegende Erklärung: Die Kamera sollte sich wie ein Pinsel beim Malen eines impressionistischen Bildes bewegen. Doch auch hier finden Theorie und Praxis nicht zusammen – die Dauerhandkamera nervt gewaltig. Unnötig , weil die Bilder eigentlich schön sein könnten, denn es wurde vor allem an Originalmotiven in Südfrankreich gedreht.

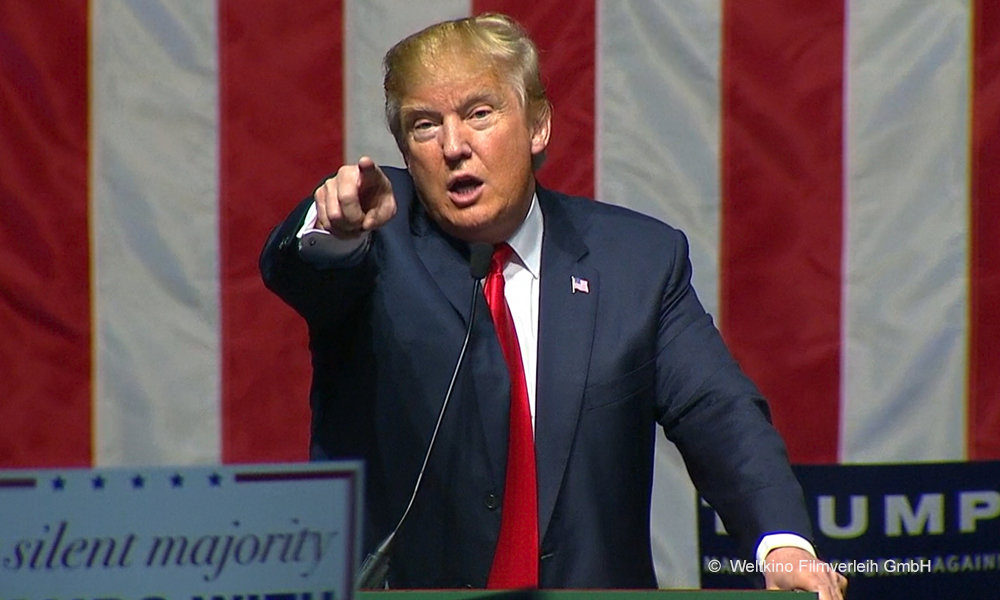

Regisseur Julian Schnabel ist selbst Maler und daher nicht besonders an einem klassisch erzählten Biopic interessiert. Sein Künstlerportrait ist mehr eine Sammlung von improvisierten Szenen und philosophischen Abhandlungen über das „Malersein“ an sich. Wie Vincent van Gogh seinerzeit, ist das Filmteam einfach losgezogen, um die Stimmungen und die berauschenden Farben der lichtdurchfluteten Landschaften einzufangen. Willem Dafoe gibt einen glaubwürdigen Vincent ab, obwohl er mit seinen 63 Jahren deutlich älter als der mit 37 verstorbene Künstler ist. Dank Kostüm und Maske sieht er dem Maler aber nicht nur verblüffend ähnlich, er beherrscht den ganzen Film mit seinem überragenden Spiel.

Zu Recht gab’s dafür eine Oscarnominierung.

FAZIT

Van Gogh vermittelt die Zerrissenheit und den Wahn des Künstlers eindrucksvoll und nachfühlbar. Aber wie das mit Wahnsinn so ist – man muss ihn auch ertragen können. Arthouse Kino, nicht unanstrengend.

USA/Frankreich 2018

111 min

Regie Julian Schnabel

Kinostart 18. April 2019